本好きな子どもに育てたい!

大げさに言って、全人類の親の願いである。

本をよく読む子は賢くなるに決まっている!もちろん、私もそう思うひとりだ。

父が夢見た「天才の子育て」妄想

今からおよそ9年前。産まれたばかりのわが子とご対面。(将来どんな子になるかなぁ)と抱っこしながら考えていた。

やさしくて、思いやりがあって、友だち思い。いつも笑っている素敵な大人になってほしいな。

はじめのうちはほんわかした気持ちだったのだが、次第に、

ピアノでも習わせるか、将来はショパンコンクールに出場するピアニストだな。いや、アーティストもいいな、絵の世界で名を残すほどの。う~ん、勉強をがんばって博士か、ある分野で世界的権威になるとか。

凡人の親であればあるほど、子に託す願いは膨らむ膨らむ。無限である。小さいころの夢をなにひとつ叶えられなかった自分のことは脇に置いておいて、子どもへの期待はワールドクラス。

とここでわれに返る。

(そういえば、天才の遺伝子は持ち合わせていなかった!もっと現実的な願いにしよう)

スマン!娘よ、父ちゃんからその才能は遺伝されていないわ、と謝りつつ、こんな子にしたい、と思った。

わが子を、本が大好きな子に育てたい……

わが子を本好きするために親がすべき○個のこと

あれから9年。わが娘は、私の思惑通りすくすくと「本が大好きな子」に育ったのだ。

「うちの子は本を全然読まなくて……」と嘆くパパ・ママ友が多いなか、娘はリビングでよく読んでいる。われながらよく育てた。

実はこれ、ねらいどおりなのである。

じゃあどうすれば、本好きな子どもになるのか。

今回は、私が9年もの長い時をかけておこなった、井元メソッドを書いてみる。

題して、わが子を本好きするために親がすべき○個のこと。

釣りタイトル……。

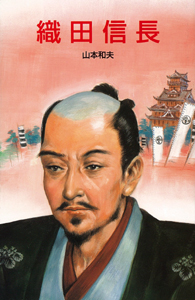

小学2年生で戦国武将にハマった私

その前に、本が好き、とはどういうことなのか、本が読めると何が得なのか、ちょっと自分の体験を交えて書いてみる。

私は小学生のころ、本が大好きな少年だった。

小学2年生のとき、戦国時代の歴史にはまり、武将の伝記を手にとったのがはじまり。

「織田信長」「徳川家康」「豊臣秀吉」を皮切りに「武田信玄」「上杉謙信」などなど。毎日帰りがけに学校の図書室に寄って片っ端から借りた。本棚にずらっと並んだ武将たちの伝記。こんなにいっぱいいるのか!とあいうえお順に全部読んだ。そのうち、外国の偉人や小説にまで興味がおよび(図書室ってなんてすてきな場所なんだ!)と小学生の私は毎日興奮していたものである。図書カードはすぐいっぱい。

そうやってできあがった私は、こういう人間になった。

「読む」という行為にまったく抵抗がない人間

活字が苦手、字ばっかりはちょっと。

読むのはめんどくさい。

そういう感情は私にはない。

そこに本があればパラパラと自然にめくってつい読むし、新聞の小さな活字もまったく気にならない。

WEBサイト制作の仕事で、事前に資料を手渡されることも多いが、どんな量でもすべて目をとおす。先日も、参考までにお渡ししますね、と数年分の発行物をもらったが、後日「え!あれ全部読んだんですか!?」と超驚かれた。

人によっては「活字が苦手でして……」と聞くが、私は読む行為自体、まったく苦にならないのである。

昨今では、同じ内容でもテキストよりYouTube動画が人気と聞くが、私の場合、逆にまどろっこしすぎて、テキストのほうを選択するのが常である。

本好きに育てる意味

私は、人間の知識は出会った人の数と読んだ本の数で決まる、と思っている。人は大人になっても日々勉強である。知識を習得するためには、出会った人から学び、本から学ぶ。つまり、本が苦手、というだけでその分知識を増やせないのである。

「読む」という行為にまったく抵抗がない私は、わからないことがあると、本を取り寄せる。本屋で買うこともあれば図書館に入り浸ることもある。

本好きな子に育てる、ということは、わが子が大人になったとき、知識を習得しそこなうことのないように導くための手段だ、と考えている。

余談であるが、毎日数冊をランドセルに入れて帰ってきては一心不乱に読書をする私を見た母親が、一時期真剣に心配していたそうな……。変わった子どもだったんだろうなぁ。

0歳からの本好き育成メソッド

0歳:赤ちゃんでもわかる「お気に入りの一冊」

前振りが長くなった。すまぬ。この9年間、私が娘にやってきたことを0歳から順に書いてみる。

本好きへの道は、産まれて退院して家へ帰ってきた日から始まっている。

赤ちゃんは、おっぱい・ミルクを飲んでゲップをしたら、寝るのがルーティン。寝る前に、ほぼ毎日読み聞かせをした。

(0歳はまだわからないでしょ!?)と思われるかもしれないが、そんなことはない。もちろん最初は視力もまだ未発達だし、表情なくじっと見つめるだけだが、いろいろ読んであげていると、そのうち、もしかしてこの本お気に入り?の1冊が見えてくる瞬間がある。

ちなみに娘はこれだった。

これが視界に入ると、手足をバタバタさせて大喜び。(はやくよめ!)とばかりに、あうーと声を出していた。

1~3歳:一日3〜5冊、年間1,500冊の読み聞かせ

そうこうしていると、夜寝るときやお昼寝の前には絵本を読む、というのが習慣化してくる。まだしゃべれないから「ん!ん!」と言いながら、自分で選んで差し出してくる。

こらこら、父ちゃんのほっぺに本の角を突き刺すんじゃない。

それくらい圧がすごい。

この時期、一日3~5冊くらい読んであげていた。お昼寝のとき、就寝前。年間にすると延べ1,500冊!

3歳でここまで刷り込むことができると、あとは楽。もうこっちのもんだ。本人は勝手に読み出す。

4~6歳:本を買うにはお金がかかる → 図書館という神システム

そのうち家の絵本を読みつくす。もっと読んであげたいが、あらたにたくさん買うとどうしてもお金がかかる。絵本ってけっこうお値段するのよね。

そんなときのオススメは図書館!利用者カードを作るだけでいくらでも借りられる。こういうとき(日本はなんて恵まれた国なんだ……)とつくづく思う。

娘のカードを作り、そこに私と妻のカードも駆使して、3人分。上限はひとり10冊/回までだから、30冊めいっぱい絵本を借りる。

ここでポイントなのは、とにかくたくさん借りること。期間内に全部読めなくてもいい、たくさんの本の中から、本人が選ぶ、という楽しさを体験させてあげることが、いいのだ。

30冊もあるとついつい本棚に並べがちだが、ここは平積みで置く。決して広くないわが家のリビングに30冊の表紙がバァーと並ぶとじゃまでしようがなかった……。足の踏み場もないとはこのことだが、ここはガマンしよう。かわいいわが子のためだ。

平積みはとても効果がある。子どもは絵本の「表紙」に引き付けられる。つい手にとってしまうのだ。(あれ?静かだなぁ)とのぞくと、たいてい平積みの絵本の真ん中に座り込んで読んでいることが増えてきた。

一度本棚にきちんと並べてみたことがあったが、まったく手をつけなかった。背表紙だけだと興味が惹かれないんだな~、きっと。

7~9歳:課題図書を味方につけろ

このころになると、絵本ではなくて、小説や物語を読んでほしいな、と思ってくる。絵が少ないやつね。

ここで問題なのが、どんな小説や物語が本人に適切かわかりにくいところ。あんまりページ数が多くて厚みがあるといやがるだろうし、字が小さすぎても拒否られる。小学生でも読めるのを選んであげるのって、ほんと難しい。

そんなときこそ「課題図書」。学校からもらってくる図書だよりをはじめ、読書感想文コンクールや出版社などの課題図書が、検索すれば山のように出てくる。子どもたちのために良い本がチョイスされているのだ。これをまたもや図書館で順番に借りていけばいい。

小学中学年になると、親と一緒に読む時間を作るのもひとつの手だ。夏休みなど時間に余裕のあるときは、朝たった15分でいいから、一緒に読むといい。ひとりで読むより、誰かがそばにいてあげたほうが続く。もちろん親も小説だぞ。

井元メソッドのまとめ

みなさん、いかがだったろうか。足かけ9年かけて編み出した、わが子を本好きするための井元メソッド。

0歳から毎日読み聞かせをして、毎月図書館で借りまくって、課題図書から選ぶ。

文字にすると(なんだ、そんなことか)と思われるかもしれないが、読み聞かせを毎日はけっこう根気がいるぞ。がんばっていただきたい。

ただ、このメソッドには唯一欠点がある。産まれた瞬間からやることが大事なので、すでに小学生になっているお子さんの場合は、手遅れである……ごめんなさい。

娘よ、これからも本と仲良く歩んでいってくれ!